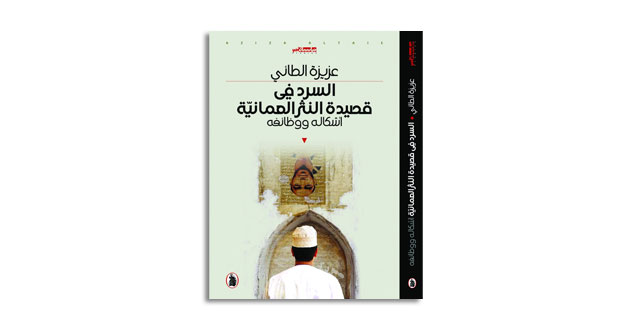

مسقط ـ الوطن:صدر للدكتورة عزيزة بنت عبدالله الطائية كتاب "السرد في قصيدة النثر العمانية ـ أشكاله ووظائفه"، وذلك عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر. يأتي الكتاب إلى عوالم السرد في قصيدة النثر العمانية بمدخل بصري من خلال الغلاف للفنان التشكيلي العماني حسن مير. ومن أجل هذا العمل الأدبي تقول الطائية: لقد تولّدت الرغبة في بحث هذه القضية من رأي تحصل لدينا عند متابعتنا للمُنجز الشّعري في عُمان، ومواكبته لمنجز الشّعر العربي المعاصر بأنواعه وتطوره؛ لاسيما في نماذجه التي أسهمت في بناء شعرية مختلفة للّتي كرّسها الأسلاف المباشرون لتأسيس حركة قصيدة النثر منذ بداية الخمسينيات وحتى مطلع التسعينيات على يد روّادها ؛ نضيف مؤسِّسَين عمانيَّين هما سيف الرحبي وسماء عيسى، ويتمثل هذا الرأي الذي خرجنا به في أنّ النزوع إلى تسريد الخطاب الشّعري الحداثي في الممارسة الشعرية المقاربة عند نظمها أدّى إلى تجديد الأساليب الفنية، بل إنه قد أسهم بدور بارز في ذلك، وهو ما أفرز بالتدريج شعرية مغايرة للنّماذج السّائدة في المنجز الشّعري لقصيدة النّثر في عُمان.وهنا تفصل الطائية ماهية هذا الكتاب الذي يتشكل هو الآخر في أبواب عديدة. وهنا تقول: في الباب الأول، ركزتُ على بنية الحكاية السّردية في النّصّ الشّعري، ولقد انتهيت إلى أنّ السّرد يتخذ أشكالًا وأبعادًا في هيئة حكايةٍ تامةٍ توفرت على مقومات القصة وعناصرها كاملةً، أو حكاية حدث لها خرق في أحد مقومات القصة وعناصرها الفنية، مما أدّى أحيانًا إلى بروز هيمنة تدخلات الشاعر وانفعالاته إثر إخضاع السرد لسطوة الخطاب الشعري، أو جاء هيكل النصّ في هيئة شذراتٍ متعددة المقاطع يفضي كلٌّ منها إلى حكايةٍ، أو في هيئة مقطعٍ قصيرٍ أو طويلٍ يقارب خصائص جنسٍ حكائيٍّ لم يتّفق النقاد على تصنيفه، وهو القصة القصيرة جدًا. وحول الباب الثاني تقول الطائية: كان اشتغالنا فيه على مدارات السرد ووظائفه المندرجة بعد انصهاره في البنية الشعرية. مما مهّد لنا سبر أغوار مضامين الحكاية الشعرية ورؤاها المعرفية في القصائد التي مثّلت المدونة عبر أربعة فصول، كلّ مجموعةٍ منها أفضىت إلى اتجاهٍ مختلف المصدر والمسار.وترى الطائية إنّ ثمة خصائص خرجت بها جراء عمل هذه الدراسة خلصت منها القصائد التي أُخضعت للدرس والتحليل، ومثّلت مدارات النظم وحكاياته لاستخلاص البنية الفنية والمحتوى؛ إثر تلاقح خطابين متغايرين، وظهور خطاب جديد منسجمٍ بينهما بحلّةٍ سرديةٍ إيقاعيةٍ، ودرجاتٍ تتفاوت بين شاعرٍ وآخر، وتشير بقولها: مكّننا من الخروج بعدة سماتٍ فنيةٍ وجماليةٍ لقصيدة النثر في عُمان، لعلّ أبرزها، أن قضية تسريد القصيدة الشعرية ليس بجديدٍ على الشاعر العماني، فقد نظم أسلافه قصائد طويلةً جسّدوا فيها الحكاية بأسلوبٍ سينمائيٍّ دراميٍّ، يعتمد على تمثيل الصور، وتوظيف الرمز الحكائي في قالبٍ إيقاعيٍّ منح القصيدة انسابية السبك الإيقاعي، والوحدة العضوية للسرد، مع إفادة الشاعر العُماني، بل تأثره بمعطيات البيئة الجغرافية المتنوعة في عُمان، وتمثلها بشكلٍ يجعل من المكان بطلًا يبئره الشاعر، ويصوغ منه رموزًا عدةً. فهو المكان الجديد المنشود، وهو الملاذ الرحمي الأمومي بين أحضان الطبيعة، وهو التاريخ والطفولة والإرث والذكريات في ظلّ فضاءٍ جامعٍ بين المثالية والواقعية، وهو الشارع والمقهى والمعيش اليومي، وهو الصحراء والقرية والأصل والجذر والتاريخ، وهو التّيه والغربة والضياع والجحيم والتصنيع والتطبيع، وأخيرًا هو الجذور والمدنية، هو الفرع والأصل، هو الفراغ الفسيح والاختناق الضيق، بالإضافة إلى توظيف الرموز التراثية، واستثمار الوقائع التاريخية وربطها بواقع الحال، عبر مستويات اللغة الشعرية وهندسة تراكيب تكوينها في انتظامٍ سرديٍّ عبر وحداتٍ شعريةٍ متناثرةٍ بشكلٍ متراتبٍ ومتفاوتٍ بين شاعرٍ وآخر. وهذا ما يؤكّد توحّد العلاقة عند الشاعر بين الماضي والحاضر. تلك العلاقة التي أفرزت حكاياتٍ متضادةً بين القرية والمدينة، الحضور والغياب، الانغلاق والانفتاح، ومنحت تشكيلًا إيقاعيًا به من دقّة العاطفة، وعمق البناء، والانفتاح على أنواعٍ سرديةٍ تفاوتت بين المرجعي والتخييلي، مرورا باستثمار طاقةٍ متنوعةٍ من المخيال لإنتاج صورٍ شعريةٍ تخترق فضاء الواقع، كاشفةً عن هشاشته وقشوره مما حدا بالقصيدة الكشف عن المعقول واللّامعقول من عوالم من الحياة اليومية، وكنه ما وراء الطبيعة من معجم الألفاظ الحيوية، والصيغ البلاغية من جسد اللغة الحية عند إنتاج النصّ بحثًا عن معنى سرديٍّ لمنحه الفهم في القوالب الموازية ولمحنة انتقاء الكلام الشعري.وتحويل السّرد بنسقيه (المرجعي والمتخيّل) إلى نسقٍ شعريٍّ، وإخضاعه للهيمنة الإنشائية مثّل وجهًا أولًا من التعامل بينه وبين الشعر، وأما الوجه الثاني فقد برز في مظاهر تكيّف الخطاب الشعري واتساعه لإدراج المحتوى السردي في بنيته. وقد أفضى ذلك الوقوف على وظائف السرد المندرجة في الشعر على مداراتٍ ثلاثة هي السيرة (الذاتية والغيرية، ومحكيات الطفولة)، والوقائع الحاضرة والغابرة؛ لتشخيص قضايا الواقع وتشكيل رؤيا استطاع الشاعر من خلالها سبر معاناته اليومية، وقضاياه المصيرية. أما التخييل فقد تجلى من خلال تقديم المرجعيات واستحضارها بتصارع الأخيلة والمشاعر داخل ذات الشاعر ووجدانياته، وتجلي ظواهر الشتات من حوله عبر شهاداتٍ للتعبير عن أيديولوجيته.